- Sunoって重要なの?

- Sunoってどうやって楽曲作成するの?

- Sunoに触れてみたい!

こんな悩みを解決できる記事になっています!

はじめに

なぜなら、これからご紹介する

『Suno作曲のプロンプト』

を実施したことで、

当ブログでは一人当たりのユーザーに対する

PV数が2倍に伸びたからです。

記事の前半では

『Suno作曲の定義』

を解説しつつ、

記事の後半では

『Suno作曲のプロンプト』

を具体的に解説します。

この記事を読み終えることで、

『Suno作曲のプロンプト』

が理解できるだけではなく、

ワークを通して

『Suno作曲のプロンプト』

が身についた状態になります。

↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。

目次

【AI】音楽生成 Sunoを使っている40代の方と共にセッション

Sunoを活用した40代同士の音楽セッションは、

AI技術が年齢や音楽経験の壁を越えて

創作の楽しさを共有できることを実証しました。

プロンプト入力だけで本格的な楽曲が生成でき、

アイデアを即座に形にできる手軽さが、

新たな音楽コミュニティの形成と

創造的な交流を促進しています。

40代の方とSunoでセッションする理由は、

同世代ならではの音楽的な共通言語と感性を持ち、

懐かしい音楽スタイルから新しい表現まで

幅広く楽しめるからです。

また、技術的なハードルを感じやすい世代でも、

Sunoなら簡単に音楽制作に参加でき、

創作の喜びを共有できる点が魅力です。

メモ

音楽を作るのは障壁が高かったが、

Sunoでのこころみでだいぶ低くなってその分価値が下がったというか、

どちらも両立することで使えるように

なってきたのではないだろうか?

私はエレキギターでコードを作り、

マーカーにベースラインのルートを書きます。

そしてメロディーをイメージトレーニングし試み

Sunoにそのメロのファイルを読み込ませます。

それでボーカルがより彩あざやかになります。

40代同士のSunoセッションは、

AIが音楽制作を民主化した証明です。

楽器演奏や作曲の専門知識がなくても、

世代特有の音楽センスと人生経験を活かした楽曲が生まれ、

創作活動への参加障壁が大きく下がりました。

これにより中年世代に新しい自己表現の場と

仲間との繋がりが生まれています。

↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。

バンドブームだった頃を振り返る

バンドブームは日本の音楽シーンに革命をもたらし、

若者に「自分たちも音楽で表現できる」という希望を与えました。

ライブハウス文化が根付き、

音楽が身近な自己表現の手段となった時代。

その精神は現在のインディーズシーンや

ネット音楽文化にも受け継がれ、

日本独自の音楽文化の礎となっています。

バンドブームを振り返る理由は、

あの時代が日本の音楽文化の転換点であり、

多くの40代にとって青春の原体験だからです。

イカ天やBOØWYに憧れ、楽器を手にした世代が今、

AIツールで再び音楽制作に挑戦する姿は、

時代を超えた音楽への情熱の継承を物語っており、

記録する価値があります。

メモ

田舎だったのでなかなかバンドを組むのが難しすぎて混乱しましたが、

今はDAWによる多重録音、打ち込みでドラムス。

ボーカリストをSunoにすることでかなり

表現の幅が広がったというかこれも人それぞれあると思いますが、

私は調子の振れ幅が大きいためボーカルが

向いていないと思うのでSunoがあって助かっています。

バンドブーム時代の最大の功績は、

音楽を「聴くもの」から「やるもの」へと変えたことです。

プロでなくても表現できる喜びを知った世代が、

今AIツールという新たな武器を得て音楽制作を再開。

技術は変わっても「自分の音楽を作りたい」という情熱は不変であり、

創作の民主化は形を変えて続いています。

↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。

Suno AIの最適プランの見極め方

Suno AIの最適プラン選びは、

月間の楽曲制作数と商用利用の有無で決まります。

趣味なら無料版で十分、月10曲以上作るならPro版、

商用利用や大量制作ならPremier版が最適。

まず無料版で使用感を確認し、

制作ペースと用途が明確になってから

有料プランへ移行するのが、

無駄のない賢い選択です。

Suno AIのプラン選びが重要な理由は、

用途に合わないプランでは無駄な出費や

機能不足で創作意欲が削がれるからです。

商用利用の可否、月間クレジット数、

同時生成数など各プランで大きく異なり、

選択ミスは制作効率に直結。

自分の制作スタイルと目的を正確に把握することが、

コスパの良い音楽制作の第一歩となります。

メモ

結局何がやりたいかによると思います。

私はボーカルのオーディオファイルが欲しかったので、

音源と歌詞とプロンプト

(ジャンル、テンポ、ボーカル)を入力するだけですね。

あとはガチャですね。

大概は1回ガチャで2曲から選びます。

そんなに時間はかかりませんが、

自分で歌ったものもDawの中に保存しています。

Suno AIプラン選択の極意は

「小さく始めて必要に応じて拡大」です。

無料版→Pro→Premierと段階的にアップグレードすることで、

自分の真の制作ニーズを把握できます。

多くのユーザーはPro版で満足しており、

月500曲のPremierは業務利用向け。

背伸びせず、

実際の使用頻度に合わせた選択が長続きの秘訣です。

↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。

目的別プラン選びのコツ

目的別プラン選びの鉄則は、趣味なら無料版、

YouTubeやSNS投稿ならPro版、

音楽販売や企業案件ならPremier版という明確な線引きです。

重要なのは「今すぐ必要な機能」だけを選ぶこと。

将来の可能性で上位プランを選ぶと持て余しがち。

用途が広がってからアップグレードする柔軟な姿勢が賢明です。

目的別にプランを選ぶべき理由は、

Suno AIの各プランが特定の用途に最適化されており、

目的と機能のミスマッチが大きな損失を生むからです。

商用利用権の有無、クレジット数、優先生成など、

用途によって必要な機能が全く異なります。

明確な目的設定なしにプランを選ぶと、

オーバースペックか機能不足に陥ります。

メモ

私はYouTube投稿しているので、Proプランですね。

商業利用可能です。ボーカルのみの出力ですね。

自分で歌うことはしますが、

ボーカリストではないので安定しないのが

Sunoを利用している結果でしょうか。

ボイトレをしての結果なのでしょうがないということですね。

しかしあきらめてはいないですね、笑。

目的別プラン選択の成功法則は「現在の活動量」を基準にすることです。

週1回の趣味制作なら無料、週数回の配信用ならPro、

毎日の商用制作ならPremierが適切。

将来の夢ではなく現実の使用頻度で選び、

成長に合わせて柔軟にプラン変更する方が、

結果的に無駄なく効率的な音楽制作環境を構築できます。

無料版と有料版の比較

無料版と有料版の決定的な差は

「商用利用権」と「制作可能数」です。

無料版は月50曲まで個人利用限定、

有料版は商用可能で最大月2000曲生成可能。

趣味の範囲なら無料版で十分楽しめますが、

SNS収益化や楽曲販売を考えるなら有料版が必須。

月10ドルの投資で創作の自由度が飛躍的に向上します。

無料版と有料版を比較する理由は、

多くのユーザーが「とりあえず有料版」と安易に課金し、

機能を持て余すケースが多いからです。

実は無料版でも月50曲制作でき、

趣味レベルなら十分な機能を持っています。

両者の違いを正確に理解することで、

本当に有料版が必要なタイミングを見極め、

無駄な出費を防げます。

メモ

商業利用はProプランですね。

つまりは権利は自分にあるということです。

このブログでさえほとんどはAIを使っています。

時間の短縮やこれからの音楽やブログ制作では

これで決まりかとは思います。

私はV4から使っているのでボーカルに関しては

声質や抑揚などの表現は高い方だと思いました。

もちろんマスタリングもされています。

無料版から有料版への移行は

「制限を感じた時」がベストタイミングです。

無料版の月50曲で物足りない、商用利用したい、

優先生成が欲しいなど、明確な不満が生まれてから課金すべき。

実際、多くのユーザーは無料版で満足しており、

有料版の真価を発揮できるのは本格的に音楽活動をする

一部のユーザーのみです。

賢く使うための方法

Suno AIを賢く使う極意は

「クレジットの計画的消費」と

「生成タイミングの最適化」です。

プロンプトを事前に練り上げ、

一発で理想に近い楽曲を生成することでクレジットを節約。

また、月初にリセットされるクレジットの特性を活かし、

月末に集中制作する戦略も有効。

無料版を練習用、

有料版を本番用と使い分ける手法も賢明です。

質問を明確に具体的に伝え、

必要な背景情報を提供し、

期待する回答形式を指定することで、

より的確で有用な回答が得られます。

段階的な思考を促したり、

例を示すことも効果的です。

これにより対話の効率と品質が向上します。

メモ

音楽を初めてやる方、

数十年使ってきた方とは

私の思考にもよりますが使い方は変わってくると思います。

生楽器には及ばないのは

少しだけわからないというか少し違和感があるし、

しかしそれさえもいつかとうたされると思います。

あとは何か伝えたいことがあるかなどが大きく表現できると思います。

明確で詳細な質問、

具体例の提示、望む形式の指定が重要です。

複雑な課題は段階的に分解し、

フィードバックで調整を重ねることで、

AIの能力を最大限活用でき、

より精度の高い有益な回答を効率的に得られます。

↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。

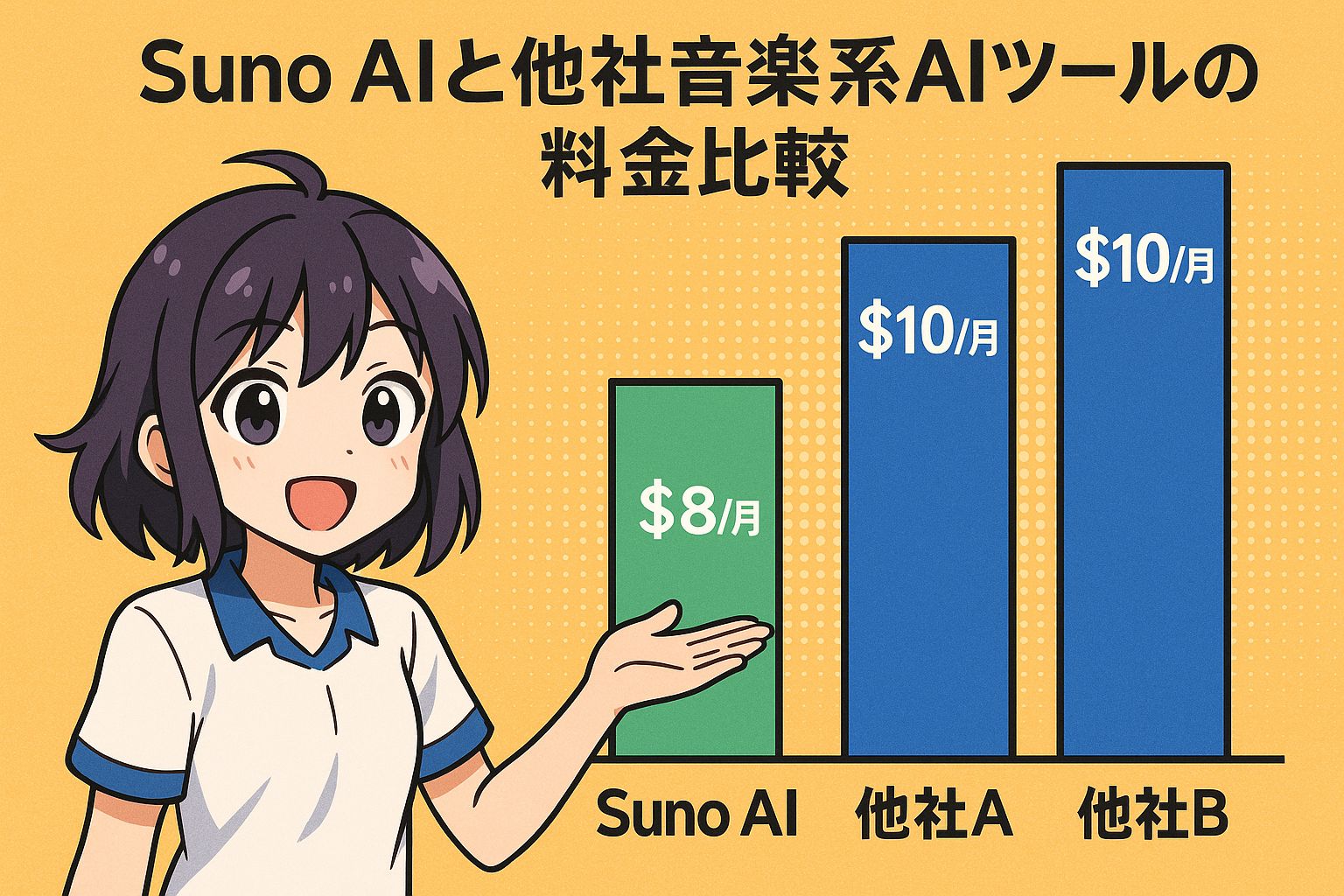

Suno AIと他社音楽系AIツールの料金比較

Suno AIは月額10-24ドルで

商用利用可能な楽曲を無制限生成でき、

コスパが高いです。

Udio、Stable Audioも同価格帯ですが、

MubertやBoomyは無料プランあり。

用途と予算に応じて選択することが重要です。

各社とも生成型AI技術の開発・運用コストを考慮し、

個人向けは月10-30ドル程度に設定。

無料プランは機能制限で差別化し、

商用利用権や生成数上限で価格帯を分けることで、

幅広いユーザー層のニーズに対応しています。

メモ

Suno以外にもあるとは聞いていたのですが、

リサーチ不足で今でもSunoを使っています。

指定したメロディーファイルが

そのまま反映されていないところもあり、

それも設定を軽く変えていく所を変更しないと

ダメなのかなとも思いました。

Suno AI、Udio、Stable Audioは月額10-30ドル帯で競合。

Suno AIは商用利用込みで手頃、Mubertは無料枠が魅力、

Boomyは収益分配型。生成品質と商用権の有無を考慮し、

用途に最適なツールを選ぶべきです。

Udioと料金を比べてみた

UdioとSuno AIは料金体系が類似し、

両者とも月額10ドル(年払い8ドル)のスタンダードプランと

月額30ドル前後のプロプランを提供。

商用利用権も同等で、

生成数の上限に若干差がある程度。

音質や操作性で選択すべきです。

両社とも音楽生成AI市場の

主要プレイヤーとして競合関係にあり、

ユーザー獲得のため価格設定を

意識的に近づけています。

AI開発コストや市場の相場観が似通っており、

差別化は価格より機能面で図る

戦略を採用しているためです。

メモ

口コミがネットではありがたいですが、

Sunoは群を抜いていたのか評価がいいですね。

これがいいかははっきりとは分かりませんが、

ある一定の機能がSunoでも使っていないので

それがどう動いていくのかが焦点でもあります。

今のところ私の場合、Suno一択です。

UdioとSuno AIの料金はほぼ同一水準で、

月額10ドルの基本プランと30ドル前後のプロプランを展開。

商用利用権付きで、生成可能曲数もほぼ同等。

実質的な差は音楽スタイルの得意分野と使い勝手にあり、

価格競争より品質競争の段階です。

Aivaと料金を比べてみた

Aivaは無料プランあり、

プロプランは月額15-50ユーロとSuno AIより高価格帯。

Aivaは著作権完全譲渡や高品質WAV出力など、

プロ向け機能が充実。

Suno AIは手軽さと価格で優位、

Aivaは商用利用の柔軟性で差別化しています。

Aivaは2016年創業で先行者として

品質重視の価格設定が可能。

プロの作曲家や映像制作者向けに

著作権完全譲渡など高付加価値サービスを提供。

一方Suno AIは後発として、

手軽さと低価格で市場シェア獲得を狙う

戦略の違いが料金差に反映されています。

メモ

前向きな発見があるといいのですが、

実際の口コミではSunoがいいとされているので

やはり使ってみてということも言われますが難しい所ですね。

あとは月日を追うごとにコツコツ、

バージョンアップもされるので選択には難しい所ですね。

Aivaは月額15-50ユーロでプロ仕様、

著作権完全譲渡可能。

Suno AIは月額10-24ドルで手軽に商用利用可。

Aivaは映画音楽等の本格制作向け、

Suno AIはSNSやゲーム向けなど、

ターゲット層の違いが価格差に表れています。

Soundrawと料金を比べてみた

Soundrawは月額16.99-29.99ドルで

Suno AIの10-24ドルより高め。

ただしSoundrawは無制限ダウンロード可能で、

カスタマイズ性が高く商用利用も柔軟。

Suno AIは歌詞付き楽曲生成が強み。

用途により選び分けが重要です。

Soundrawは日本発で編集機能やカスタマイズ性を重視し、

BGM制作のプロユース向けに設計。

無制限ダウンロードなど業務効率を優先した価格設定。

Suno AIは歌詞付き楽曲の大量生成に特化し、

個人クリエイター向けの価格戦略を採用しているためです。

メモ

これも触っていないので分かりませんが、

ボーカルだけならどこの生成AIでもいいのですが、

お金を払っているのでどれがいいのかは正直迷いますよね。

しかも円安なのでどこがいいのか分からないままです。

いつも一人で作業するものによっては

使ってみると口コミを参考にしてみてください。

Soundrawは月額17-30ドルで無制限ダウンロード、

細かな編集可能なBGM特化型。

Suno AIは月額10-24ドルで歌詞付き楽曲を手軽に生成。

Soundrawは動画制作者向け、

Suno AIは幅広い用途向けと、

機能と価格が明確に差別化されています。

音楽で稼いでいくためのイロハを知る

音楽で稼ぐには、

楽曲制作力に加えてSNSでの発信力、

ストリーミング配信、ライブ活動、

グッズ販売など複数の収入源確保が必須。

著作権管理を徹底し、ファンコミュニティを育てながら、

音楽制作と並行してビジネススキルも磨く必要があります。

現代の音楽市場はストリーミング主流で単価が低く、

CDやダウンロード販売だけでは収益化困難。

成功するアーティストは音楽制作力だけでなく、

SNSマーケティング、ファンエンゲージメント、

多角的な収益モデル構築など、

総合的なビジネス戦略を実践しているためです。

メモ

ということもありますが、

全部自分でやれることまでやればいいのかな?

また作業していくにもいろいろあって

大変かもしれないのが不安でもありますが

今一番いい策を練っていこうと考えている所です。

できるまでやるのが正義ですね、

そうしている人もリスク型でも続けていくのは

最低限の精製AI Suno、

私はボーカルの自分の曲への波形が欲しいので、それが全てです。

音楽収益化は配信、ライブ、物販、

タイアップ、音楽制作受託など多角化が鍵。

SNSでファンベース構築し、

著作権・原盤権を適切に管理。

AI活用で制作効率化しつつ、独自性を保ち、

音楽とビジネスの両輪で継続的な収入源を確立することが重要です。

↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。

別に趣味でも問題なしの音楽作成

趣味の音楽制作は収益を気にせず純粋に創作を楽しめ、

ストレス解消や自己表現の場として最適。

AI音楽ツールの登場で技術的ハードルも下がり、

誰でも気軽に始められます。

完璧を求めず、作る過程自体を楽しむことが長続きの秘訣です。

音楽制作は本来創造的な自己表現活動であり、

商業的成功だけが価値ではありません。

趣味として楽しむことで精神的充実感、

達成感、コミュニティとの繋がりが得られ、

プレッシャーなく自由に実験できるため、

結果的に独創的な作品が生まれやすくなります。

メモ

オリジナルはカバーの虚像の偶像かもしれませんが、

ほとんどの人はカバーで終わってます。

勿体無いですがまた初めてみてはどうでしょうか?

お酒が趣味もいいですが、

音楽はほとんど体を害することはありません。

お酒は私の場合は難しいです、

ハマって仕舞えば糖尿病確定です、笑。

趣味の音楽制作は締切やクライアント要望に縛られず、

自分のペースで自由に創作可能。

AI活用で初心者も簡単に始められ、

SNS共有で同好の士と繋がれます。

収益化を焦らず純粋に音を楽しむことで、

人生を豊かにする創造的趣味として最適です。

↓ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。